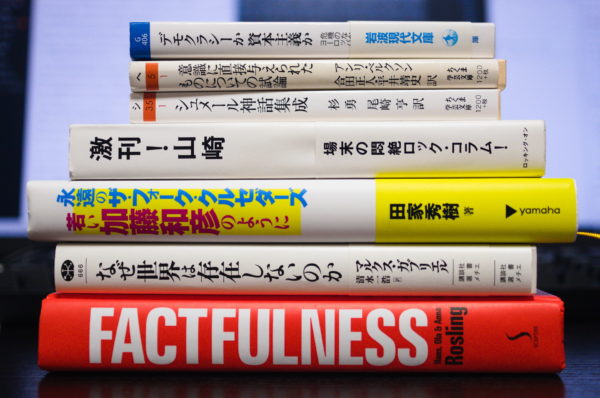

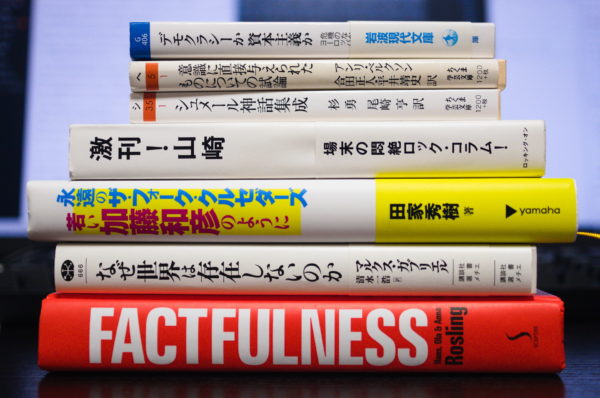

ブックカバーなんちゃらが回ってきました。

本を読むことにも本を紹介することにも大賛成ですが、チェーンメール的ルールには賛同しないので、7冊の紹介だけやって誰にも回さずに終わります。

最近はKindleで読むことの方が多いので紙の本となるととても限られるのですが、ここ1年くらいで読んだ本のうち取り出しやすいところにあったものを適当にピックアップしました。特にオススメというわけでも無いものも含まれています。

ブックカバーなんちゃらが回ってきました。

本を読むことにも本を紹介することにも大賛成ですが、チェーンメール的ルールには賛同しないので、7冊の紹介だけやって誰にも回さずに終わります。

最近はKindleで読むことの方が多いので紙の本となるととても限られるのですが、ここ1年くらいで読んだ本のうち取り出しやすいところにあったものを適当にピックアップしました。特にオススメというわけでも無いものも含まれています。

不定期連載してる「東武東上線を歩く」シリーズでは、「できるだけ写真をメインに」というコンセプトにしていて、あまり「どこの道をどう通ったか」とか、「この場所にはこういう由来があって」などの解説はあえて書いていません。

そのため、写真に写っている場所や物の説明が足りないなーと後から思うことがあります。今回はその中でも 鶴瀬駅~みずほ台駅を歩く で立ち寄った「水子貝塚公園」にスポットをあててみます。

マルクス・アウレリウス・アントニヌス。ローマ帝国の皇帝にしてストア派哲学者。しかも、皇帝としては歴代ローマ皇帝の中でも著しく評価の高い「五賢帝」の1人に数えられ、哲学者としても現代まで読み継がれている数少ないストア派哲学書の著者である。プラトンが『国家』で夢として描いた「哲学者が統治する理想国家」をある意味実現した人。こう聞くと「圧倒的じゃないか!」と思える。しかし。

神保町は東京の中でもかなり好きな街です。

ここに初めて来たのは大学生の頃で、熊本在住ながらなぜか2ヶ月に1度くらいは来ていました。JANISの会員証も持っていたほどです。

その頃(すでに神保町のピークは過ぎていたのではないかと思いますが)と比べても、今は古本屋の店舗数はおそらく半分くらいにはなっているんじゃないでしょうか。

僕も最近は訪れる回数もめっきり減り、年1回来るかどうかといったところです。御茶ノ水の楽器屋をはしごしながら神保町に出るのがお決まりのコースなのですが、今回交差点に出てみて驚いたのは、風景が全く変わっていることです。

以前の神保町しか知らない人には、この写真が神保町だとは気づかないのではないでしょうか? ドンキホーテがあるのはヴィクトリアゴルフ館のあった場所、ABCマートがあるのは書泉ブックマートがあった場所です。

ネット上で、

というマイク・マクマナスさんという人の言葉が流れてきた。俺はこの人を知らないし、その本意はよくわからないけれども、この言葉を好きな人やこの言葉を使う人の心理は良くわかる。こういう「自己啓発的な言葉」は今となっては「自分を鍛えるためのツール」ではなく「反省せずに自己正当化するためのツール」に成り下がっている。

だから俺はこれに反論する。

参院選が終わった。

多分今頃開票速報をやっているのだと思うけど見ていない。

投票日の夜はいつも憂鬱になる。選挙で勝った経験など一度もない。投票した人が当選したことは何度もあるけれど。

選挙で誰に投票するかを選ぶ方法は2種類。「自分の考えに一番近い人」に投票するか、「当落線上にいる人のうち一番マシだと思える人」に投票するか。前者が本来の理想的な選択方法だと思うが、現在の選挙で党員かよほどの信者じゃない限りそんなことはなく、ほぼ後者の方法で選ばれているのではないだろうか。

そういう俺も後者で選んだ。しかし「当落線上にいる人のうち一番マシだと思える人」が当選したとしてもそれは自分にとっての勝利ではない。では「自分の考えに一番近い人」に投票してその人が当選したら勝利なのか。それはそうなのかもしれない。だけれども、そもそもどの候補者も自分の考えからほど遠い。自分の考えを代弁する候補者なんていない。だから必ず選挙では敗北するしかない。

おそらくこれから酷い時代になるだろう。原発も止まらないし、憲法も改正されるだろう。国防軍が設置され、軍法会議が全ての法律に例外事項を上書きするだろう。その戦争に賛成か反対かにかかわらず、戦争に踏み切った途端に個人の自由が剥奪される。一度そうなった未来を想像してみよう。ほんとうに酷い時代だ。

その未来に加担した責任は負わなければならない。どうせ負うなら明るい未来が良い。戦争はいらない。国防軍を設置することで平和が維持されるなんていうのは間違っている。戦争はキッカケで起きる。国防軍の設置はキッカケだ。国防軍の有無や平和憲法の有無が問題じゃない。ない国防軍を作ることが緊張を生み、戦争の可能性を広げる。戦争は起きてしまったら勝っても負けても大変なことになる。戦争を予防することが重要だ。戦争を予防するにはキッカケを作らないことだ。だからない国防軍は作らないほうがいい。

そもそも「日本がアメリカに守ってもらっている」という安保概念が間違っている。地政学的には逆だ。日本がアメリカを守ってる。アメリカの口車に乗ってはいけない。国防軍を作ってもアメリカの防波堤になるだけだ。日本の税金と日本の人権をすり減らしてアメリカを守る必要なんてない。日本に危機があるとしたら、それは北朝鮮が攻めてくる時じゃない。アメリカが他国に余計なちょっかいを出す時だ。今はまだその矛先が中東だからあまり影響がないが、矛先が東アジアになったら厄介だ。その時はアメリカの味方をしているという理由で日本が攻撃対象になる可能性が高くなる。その時はもう知らんぷりした方がいい。下手に国防軍があるとアメリカ陣営の最前線に組み込まれてしまう。それよりも「日本には軍隊ありませんのでw」と言ってスルーできた方がいい。だから憲法9条はあった方がいい。たとえ建前でも。

選挙終わったので、一応なんか書いておきましょう。誰に投票したのか、とか。

いや、何書いたらいいかわかんないんだけど、辞任ですか!?

これって内閣改造の隠し球? 今後の改革について突き詰めて考えてみた結果、自分が辞めるのが日本のためと判断した・・・ってことでいいのかな?

もしかしてこのクソ忙しい(俺的に)時期に解散総選挙やるのかなぁ。いやだなぁ。

選挙はいやだ。雰囲気的に。消耗する。ワクワクしない。どうせ自民党か民主党が勝つんだし。

「2ちゃん発、素人たちのデモ 名古屋でチベット弾圧抗議」

http://www.asahi.com/national/update/0419/NGY200804190010.html

(注:現在は記事は読めないようです)

中国によるチベット弾圧はけしからんことです。これに怒りを露にしている人たちがいるのは当然のことです。なので、日本国内でもデモの一つも起きるのは当然のことです。

しかし、僕が気になったのはこれ↓

「特定の政治色がないということで安心して来ました。ネットだけでは限界もあると感じていたが、思いを形にできた」

日本人の政治感覚が色濃くでてますよね。僕はこの中に3つの突っ込みを入れたくなりました。

その1:「いやいや、あなたのやってることは十分政治色濃厚ですよ。」

「特定の政治色がない」という表現はどこかの政党が先導していない、という意味だとは思いますが、そもそも「政治に興味を持つことはカッコ悪いことだ」とする日本独自の伝統文化の問題が背景にあります。さらに「政治的発言をするやつはヤバいやつ」とか「政党や政治団体にかかわるのは危険」というのも、大多数の人が思っていることです。日本では「わたしは善良な市民ですので政治には興味ありません」と言ったとしても別におかしい感じがしません。なんとシュールな国なんでしょう。

「いや、政治色はないんですよ」。中国によるチベット弾圧に対して抗議する、という行動を「政治」と切り離そうとする心理がどうして働くのか。これはきっと政党や政治団体による囲い込みが極限まで進んだ結果、それらに属さない人の政治的発言/行動のためのチャネルがなくなっていたことが原因ではないかと思います。

しかし今となってはこう言い換えていいのではないでしょうか。「私たちはあたらしい政治の形態を見つけたのです」、と。

その2:「2ちゃんねるで盛り上がった理由に政治色があると思わないの?」

世界中でものすごくたくさんの人権侵害が行われています。なぜチベット弾圧だけがネット上でこんなに盛り上がったのか? それは2ちゃんねるに集う人の多くが「元々中国を嫌っているから」です。チベット弾圧が許せなかったから盛り上がったのではなく、中国がそれをやったから許せなかったのです。南京問題、靖国問題などをはじめ日中戦争~第二次大戦の時期の歴史観の相違が生み出した対日感情、対中感情というのがあります。非常に簡単に言えば、「日本を悪者にしている中国人が嫌い」という感情を持っている人が2ちゃんねるには多い。ただ、今はこの感情そのものの是非は置いておきましょう。

しかしこれまでの2ちゃんねるを発祥とする「首相の靖国参拝を支持しよう」という運動などと今回の運動が同じ政治色を持っている、ということは容易に想像できます。呼びかけ人がどうなのかとかそういうことではなく、2ちゃんねるで潰されずにむしろ盛り上がった理由はそこにあると考えられます。

ですから「人権弾圧を許せない人たちが2ちゃんねるで自然発生的にあつまった」と考えるのは間違いです。同じ人がイスラエルによるパレスチナ人弾圧には見向きもしませんし、日本人による在日朝鮮人差別には加担するのです。

僕が言ってるのは「だから今回のデモはおかしい」というのではありません。「だから政治色はあるんだ」ということです。どんな政治的行動にも背景があります。ニュートラルなんてことはありえません。その時そのテーマに賛同できれば主催者が誰であろうとどこで呼びかけられたデモであろうと参加すればいいんです。

その3:「どんな思いを形にできたのか」

デモの基本は自己満足です。これは悪い意味で言ってるのではなく、そういうものなのです。僕はいくつものデモを主催してきたのでわかります。デモは怒りを発散するイベントなのです。どうせ怒りを発散するなら自宅のテレビの前で愚痴るのではなく、外で大声を張り上げた方がいいのです。そして、その程度で世界は変わらないし、変わらなかったからデモが失敗だったというわけでもありません。

では、なぜ「中国がチベットを弾圧すること」を許せないと思い立ち上がるのでしょう? さきほどの「元々中国が嫌いだから」という人のことはこの際おいて置いて、みなさん、自分はどうなのか考えてみてはどうでしょうか。多くの人にとって中国もチベットも外国です。日本人に限らずフランス人だって誰だってほとんどの人にとって、他国の知らない人たち同士の話です。僕は、誤解を恐れずに言えば「なんで知らない人が知らない人を弾圧するのをそんなに怒るの?」と思うのです。

僕らの目の前にはもっと切迫した問題が山積みではありませんか? 「有害図書」を持っているだけで犯罪者とする「児童ポルノ法改正」がもうすぐ国会で通ってしまいそうですが、あなたの人権は大丈夫ですか? 憲法9条が改正されるかもしれませんが、あなたは他者を迫害する立場になれますか? あなたは本当に年金をもらえますか?

他国の問題点はよく見えますが、自分のまわりはよく見えません。「他国の人権弾圧」抗議に力を注ぐ間に、自分の足元がボロボロと崩れていく音がしています。「形にしたい思い」とは何なのか、もう一度考えてみてはどうでしょうか。

さて、民主圧勝です。

これからテレビで評論家がコメントしたりや新聞で社説がでたりすると思います。それらより先に書きたいことだけ書いておきます。

今回の選挙の総括として「市民の声が政治を動かした」「有権者の目は確かだった」「これが民主主義だ」という論調になるのではないかと想像します。たぶんなるでしょう。浮かれる人が多いでしょう。でも本当に「『年金問題』や『談合事件』に対する人々の怒りが歴史を動かした」のでしょうか?

僕はそうは思いません。役人のやっつけ仕事も不要な公共工事もこれまでいくらでも行われてきたことですし、報道もされてきました。今回の事件と同じくらい腹立たしいことは僕が生きてきた数十年間に限って言っても、いくらでもありました。でもそれが選挙にここまで激しく影響することはありませんでした。なぜ今回だけこんなにひっくり返ったのでしょう?

そんな奥歯に何か引っかかったような言い方せずにはっきり言えよ、ということであればこう言いましょう。自分の意志で民主党に投票したと思っている人のほとんどは、マスコミに誘導されてるだけなのではないですか? マスコミの報道の中で事件の事実報道以外の部分、コメンテーターか何かのちょっとした意見なんかの部分を自分の意見だと混同し、それに従って投票したのではないでしょうか?

僕はニュースに出てくる評論家とか知識人のコメントが大嫌いです。かなりいい加減なことを言ってる場合も多いし、せっかくの事実報道を視聴者に歪曲して理解させる悪しき存在だと思っています。最近のニュースはこのコメンテーターのコメントが長く、「本来視聴者が考えるべき部分」を解答として言い過ぎていると思います。その結果「考えない有権者」「誘導しやすい有権者」が生まれてしまった、と僕は考えています。これはコメンテーターが悪いわけではありません。彼らはマスコミが「視聴者に分かりやすく」という大義名分の名のもとに世論を誘導するためのツールであって、誘導しようと思っているのはまた別の人たちです。

勘違いしてほしくないのは、僕はマスコミが政治的に偏っていたり、偏った意見を言うのは悪いとは思っていません。朝日が左寄りだったりフジサンケイが右寄りだったりしても別に問題ありません。また、有権者を誘導する力には多大なメリットがありますので、それをやろうとする人の気持ちもわからなくもありません。ただ、言いたいのは「あなたの行動はほんとうにあなたの意志でしたか?」ということです。「選挙期間中にもかかわらず特定の候補や特定の党ばかりが報道される」現状をまずおかしいと思わなければいけません。

日本の選挙は投票をやる前にだいたい決まっています。今回の選挙の「争点」という言葉がよく使われていますが、この「争点」を作っているのも世論ではなくマスコミです。というか世論とは実質的にはマスコミ報道のことなのです。争点を作れば選挙結果は決まります。実際にどの候補者が当選するのかまでは決まりませんが、どの党がどのくらい得票するかは決まってます。「投票をやる前に決まっているのなら選挙はいらないじゃないか!」と思うかもしれませんがそうではありません。選挙があるからマスコミが争点を作れるんです。

僕は「選挙なんて無駄だ!」とは思いません。でも、今回の選挙を「有権者の力で歴史を動かした」と喜んだり、「民主主義が正しく機能した」と評価したりするのは早合点だと思います。まあ1~2週間くらいは夢を見てもかまいませんが、しばらくしたら冷静に考えてみてください。